日本でぶどうの産地といえば、山梨、岡山、長野といった名前がよく挙げられます。しかし、大阪も実は隠れたぶどうの名産地であることをご存じでしょうか?

私自身、大阪で育ちながら幼い頃からぶどうが身近にあり、大阪のぶどうは有名だと思っていました。しかし、大学や社会人になり「実家は大阪でぶどうを作っています」と話すと、「大阪でぶどうを?」と驚かれることも多々ありました。

この反応に少しショックを受けたこともありますが、一方で大阪ぶどうの歴史や魅力をもっと知ってもらいたいと感じるようになりました。

少し年配の方からは、小さいぶどうを昔よく食べていたよというお話も多く、デラウェアと言えば大阪のぶどうというようなイメージを持って頂けております。

今回は、そんな大阪ぶどうの知られざる歴史や魅力をご紹介できればと思っています。

目次

大阪のぶどうはかつて日本一の栽培面積を誇った!?

日本でぶどうといえば、山梨、岡山、長野、山形が有名どころです。

実際、日本全体のぶどう収穫量は年17万6,100トン(2017年)で、山梨県(1位)、長野県(2位)、山形県・岡山県(3位)が上位を占めます。この4県だけで日本全体の約6割を生産しています。

特に、生産量日本一の山梨県では、甲府盆地を中心とした水はけの良い土壌と、年間の日照時間が長く降水量が少ない内陸性気候が、ぶどう作りに理想的な環境を生み出しています。

一方で、大阪もぶどう栽培の歴史が深く、隠れた名産地として注目を集めています。そして、かつて大阪はぶどう栽培面積で日本一だった時代もあったようです。

2018年状況について

農林水産省が2018年に発表したデータによれば、ぶどうの全国収穫量は以下の通りです。

- 1位 山梨県:24%

- 2位 長野県:18%

- 3位 山形県・岡山県:9%

大阪府は7位にランクインしておりました。

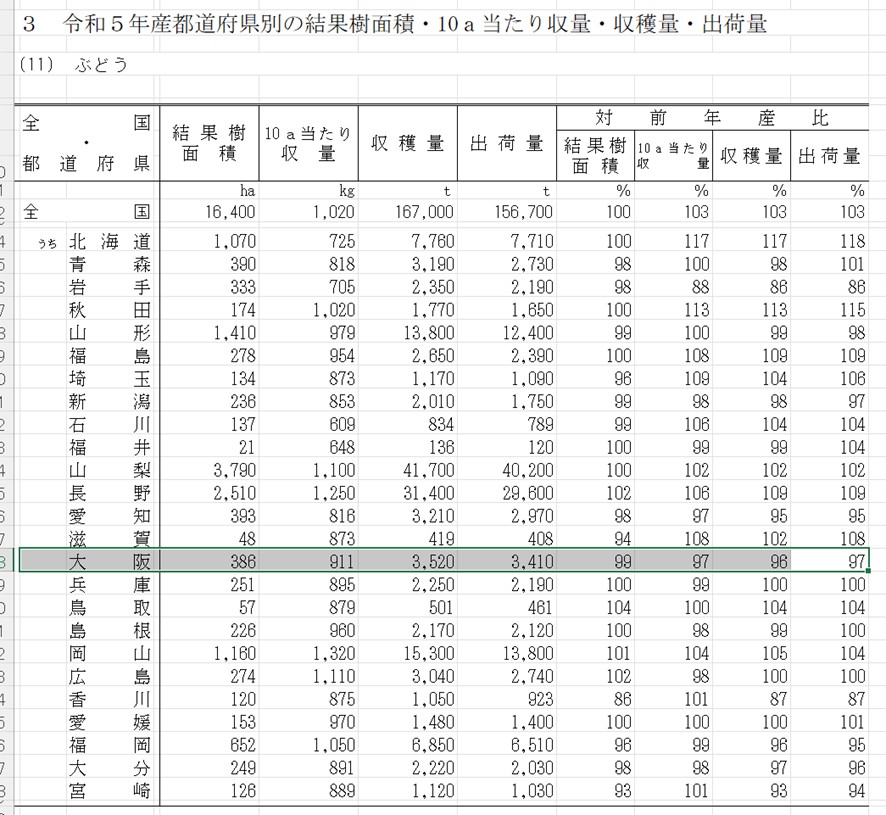

令和5年(2023年)の生産量について

令和5年産果樹生産出荷統計によると、ぶどう果樹園の面積としては、山梨、長野、山形、岡山、北海道、福岡、青森に次いで、大阪は全国で8番目の面積となっておりました。

収量や出荷量でみた場合は、福岡に次いで大阪は7番目となっているので、2018年からはほとんど変わっていないかと思います。

果樹園は栽培できるようになるまで3年~4年かかるのが一般的ですので、順位が入れ替わることは少ないのかと思います。

参考

大阪のぶどう畑も、最近は生産緑地が解除され、ぶどう畑も取り壊され住宅に変わったり、昔からのぶどう畑の一部は、強烈な山の斜面に建てられているモノが多くメンテナンスが難しくなったりしてきている畑も多くあるような印象で、今後どうあるべきかが課題になりそうです。

大阪府の生産量が全国1位だった時代は?

大阪府は、昭和初期(1930年頃)にぶどうの生産量で全国1位を記録してたそうです。

特に、1928年から1931年の3年間と、1933年から1935年の2年間において、ぶどうの栽培面積が全国1位となっていたことも。

当時、大阪府内には119件のワイン醸造所が存在し、そのうち54件が柏原市に集中していたそうです。しかし、1959年と1961年に相次いで襲来した台風により、ぶどう農園は壊滅的な被害を受け、多くの農家が栽培を断念する事態となったそうです。

参考サイト

大阪ぶどうの歴史:木綿からぶどうへの転換

大阪でのぶどう栽培の歴史は明治初期にさかのぼるそうです。甲州の方から柏原市にぶどうの苗木が移植され、栽培が広まったとされます。当時の河内地方では木綿産業が盛んでしたが、輸入品の増加により衰退していきます。

一方で、神戸の居留地ではぶどうの需要が高まり、高値で取引されていたそうです。この背景から、地域は木綿産業からぶどう栽培へとシフトしていきました。

私たちの畑がある柏原の国分地区ではスモモ栽培が盛んだったようですが、曾祖父の代で堅下や柏原のあたりでぶどう栽培が活発だという形で、スモモからぶどう栽培に切り替えたと聞いております。

早くから鉄道が整備されていた大阪では、鉄道を使って神戸や大阪市内などへの出荷をしやすかったことで、ぶどう栽培が一層活発化していったそうです。

実はもっと古くから柏原でぶどうが栽培されていた?

色々な情報を調べていると、柏原のぶどうは江戸時代中期(宝永3年、1706年)ごろから栽培されていたという歴史や、安土桃山時代(約500年前)の記録が残っているようで、かなり昔から栽培されていたそうです。

参考サイト

https://osaka-grapeandwine.com/history.html

ワインは、1549年にポルトガルの宣教師フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸した際に日本に持ち込まれたという歴史もあるようですが、織田信長がいた時代から続いているのかと思うとロマンがありますね。

大阪がぶどう栽培に適した理由

大阪でぶどう栽培が盛んになった大きな理由は、出荷に適していた事と、栽培環境が適していたことが理由です。

ぶどうは西アジアと北アメリカが原産地で、どちらも雨が少なく乾燥した地域です。また、ぶどうは寒さには強いのですが、雪や雨に弱いという性質があります。大阪府の中でも、柏原市や羽曳野市は雨の少ない地域。

大阪府内でも、柏原市や羽曳野市は降雨量が少なく、雪もほとんど積もらない瀬戸内気候に属しています。このような気候条件がぶどう栽培に理想的だったようです。

小さい頃は、他の地域は雪が積もっているのに、なぜこの辺りの地域は雪が積もらないのかと、子供ながらに不満を持っていたような思い出もあります。

さらに、ぶどう栽培に関して昼夜の寒暖差は、ぶどうの甘味にも良い影響を与えます。

近くに大和川が流れている影響により、早朝は比較的に涼しくなってくれるということで、昼と夜の寒暖差ができることで、食味用として甘味が強いぶどう栽培にも適しているのかなと感じています。

大阪ぶどうの現在は?

日本一のぶどう栽培面積を誇った時代もありましたが、1959年と1961年に台風による壊滅的な被害が大阪を襲います。再びぶどう栽培をはじめる人もいましたが、相次ぐ台風により多くの農園がぶどう栽培を止めてしまうこととなりました。

大阪でデラウエアの栽培が盛んな理由もこの台風が関係しています。デラウエアは8月頃に収穫を終えることができる品種なので、台風被害を受けにくいそうです。

ただ、最盛期には数多くあった農園やぶどう醸造所も今では少なくなりましたが、現在も大阪でぶどう栽培は行われています。

最近では、大阪発のオリジナル品種を大阪府長さんが取り上げてくれたり、近所の直売所でも世代交代や、脱サラ後に農園を継がれる方や、大阪ぶどうを盛り上げていく為に、様々な取り組みや活動をされている若手の方も増えています。

さらに、最近ではデラウエアだけでなく、シャインマスカットや巨峰、雄峰やほほえみ、黄玉、バッファロー、紫玉、マイハート、富士の輝き、等々様々な品種の栽培も増えています。

山梨や長野、岡山まで行かなくても、大阪市内から高速で30分ほどで気軽に、色々な種類のぶどうを楽しめるような直売所も増えておりますので、シーズンの時にはぜひ足を運んで頂ければ幸いです。

大阪発のオリジナル品種「虹の雫」

大阪ぶどうの新たな可能性を示す存在として注目されているのが、「虹の雫」です。

このぶどうは、栽培時期によって緑色から赤色まで色が変化し、まるで虹のような美しいグラデーションを楽しめます。

さらに、フルーティな香りが特徴的で、その独自性が高く評価されているそうです。

「虹の雫」は1973年に大阪府立環境農林水産総合研究所で誕生しましたが、当時は色の不安定さが理由で品種登録が見送られており、地域の生産者たちの声や、色の多様性が評価される時代の変化を受け、2018年に品種登録が実現しました(品種名:ポンタ)。

その後、一般公募による愛称選定で「虹の雫」という名前が決定。「収穫時期によって変化する色が虹のようであり、果実が雫のように美しい」という思いが込められています。

2023年8月からは「虹の雫」の商標で販売が開始され、大阪ぶどうの新しい魅力として注目を集めています。

いぬいぶどう園でも2018年頃にポンタという名称の時に、購入し2本の苗木を購入し、現在も順調に育ってくれています。ただ、栽培が難しく毎年試行錯誤で昨年は数房程度が収穫でき、ぶどうの詰め合わせセットに入れさせて頂きました。

大阪で誕生した品種:キングデラ

大阪で誕生した品種としては「キングデラ」という名前のぶどうがあります。

大阪でのぶどう栽培では、「デラウエア」の栽培が最も多く、デラウエアだけの収穫量を見ると、全国でも3位に入るようです。デラウエア栽培が盛んな理由の一つに、大阪で初めて栽培された品種がデラウエアだったということもあるそうです。

そんなデラウエアを大きくしたような品種が「キングデラ」です。

「キングデラ」は大阪府狭山市で誕生した品種で、レッド・パールにマスカット・オブ・アレキサンドリアを掛け併せて作られました。名前はデラウエアと似ているのですが、デラウエアと見比べると、色味はとても似ていますが、香りや味、粒の大きさなども異なり、全く別の品種です。

このキングデラもここ2~3年は良い出来が続いており美味しいというお声を沢山いただいておりますので、ぜひ一度ご賞味頂ければ幸いです。

大阪ぶどうの現在と未来

かつて日本一の栽培面積を誇った大阪ぶどう。現在では農家の数は減少しているものの、「虹の雫」のような新しい品種の誕生や、大阪産(もん)の認知拡大に向けた取り組みが進んでいます。

特に直売所での世代交代や新規参入者の増加など、大阪ぶどうを未来につなげる努力が続いています。

大阪ぶどうとデラウエア

今も昔も大阪ぶどうと言えば、手のひらサイズの小さい粒のデラウエアという認識が強いですよね。大阪でのぶどう栽培の中でも、デラウエアの栽培は今も昔も盛んに行われていますし、デラウエアだけの収穫量を見ると、全国でも3位に入るほどです。

丈夫で作りやすく、甘味も強いという面がありますが、1粒が小さくて食べにくいという面もあります。

種をなくすジベレリン処理という技術が開発され、現在は種なしが当たり前になり、デラウエアの糖度は18度~23度と甘味が強いので、小さい子供から大人気です。

出荷も大阪のデラウエアは全国に出荷されています。

いぬいぶどう園では、直売所での販売と、直営の公式サイトからの販売のみを行っております。

甘味が強くなるまで完熟させてから出荷しますので、お届けまで時間がかかる場合や、粒が取れやすいというデメリットもありますが、少しでも甘い状態でお届けできるようにしていきたいと思っております。

甘くて幸せな時間を少しでも味わって頂けるように努力していければ幸いです。

少しでも大阪のぶどうに興味を持って頂ける人が増え、より大阪ぶどうが浸透していくことを期待して頑張っていければと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。